- Il est temps de visiter la fonction commerciale

- Comment recruter un conseiller formation

- Conseiller formation : Eleveur ou chasseur ?

- Différents types de clients pour un conseiller formation

- Le rôle du responsable administratif

- Le rôle du responsable financier

- Commissaire aux comptes or not commissaire aux comptes

Ce sont des collaborateurs nécessaires et indispensables, mais il n’existe pas d’organisme de formation sans formateur. Dans le temps les formateurs étaient salariés de l’organisme mais au fil des ans et des réformes, les formateurs ont dû choisir d’autres statuts, car les organismes de formation n’avaient plus les moyens de faire travailler tout le monde. La dernière réforme désigne les formateurs comme des sous-traitants avec des contraintes supplémentaires. Pourtant, il n’existe pas d’organisme de formation sans formateur

Ce sont des collaborateurs nécessaires et indispensables, mais il n’existe pas d’organisme de formation sans formateur. Dans le temps les formateurs étaient salariés de l’organisme mais au fil des ans et des réformes, les formateurs ont dû choisir d’autres statuts, car les organismes de formation n’avaient plus les moyens de faire travailler tout le monde. La dernière réforme désigne les formateurs comme des sous-traitants avec des contraintes supplémentaires. Pourtant, il n’existe pas d’organisme de formation sans formateur Pourquoi Devenir Formateur et Comment Devenir Formateur

Le métier de formateur est en pleine expansion en France, répondant à une demande croissante de compétences professionnelles dans divers secteurs. Devenir formateur offre non seulement l’opportunité de partager son expertise, mais aussi de contribuer à l’évolution professionnelle des apprenants. Cet article explore les raisons de choisir cette carrière enrichissante et les étapes nécessaires pour y parvenir.

Pourquoi Devenir Formateur

1. Transmettre Son Savoir et Son Expertise

Devenir formateur permet de partager ses connaissances et son expertise avec d’autres. C’est une manière gratifiante de transmettre un savoir accumulé au fil des années et de voir les apprenants progresser grâce à ses enseignements. Pour beaucoup, cette transmission est une source de satisfaction personnelle et professionnelle.

2. Contribuer au Développement des Compétences

Les formateurs jouent un rôle crucial dans le développement des compétences professionnelles. En aidant les individus à acquérir de nouvelles compétences ou à améliorer celles qu’ils possèdent déjà, les formateurs contribuent directement à leur employabilité et à leur évolution de carrière. Cela est particulièrement pertinent dans un marché du travail en constante évolution, où les compétences doivent être régulièrement mises à jour.

3. Opportunités de Carrière Diversifiées

Le métier de formateur offre de nombreuses opportunités de carrière. Les formateurs peuvent travailler dans divers environnements tels que les entreprises, les centres de formation, les écoles, ou encore en tant qu’indépendants. Cette diversité permet de choisir un cadre de travail qui correspond à ses préférences personnelles et professionnelles.

4. Flexibilité et Autonomie

Pour ceux qui choisissent de devenir formateurs indépendants, le métier offre une grande flexibilité. Ils peuvent gérer leur emploi du temps, choisir leurs missions et adapter leurs méthodes pédagogiques en fonction des besoins des apprenants. Cette autonomie est souvent très appréciée par les professionnels recherchant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

5. Développement Personnel Continu

Être formateur implique une nécessité constante d’apprendre et de se perfectionner. Cela permet non seulement de rester à jour dans son domaine d’expertise, mais aussi de découvrir de nouvelles techniques pédagogiques et de développement personnel. En enseignant, les formateurs continuent eux-mêmes à apprendre et à évoluer.

Comment Devenir Formateur

1. Définir Son Domaine de Compétence

La première étape pour devenir formateur est de définir clairement son domaine de compétence. Cela peut être une expertise technique, une compétence spécifique ou une expérience professionnelle dans un secteur particulier. Il est important de choisir un domaine où l’on possède une solide expérience et une connaissance approfondie.

2. Acquérir une Formation Pédagogique

Bien que l’expertise soit essentielle, des compétences pédagogiques sont également nécessaires pour transmettre efficacement ses connaissances. Plusieurs formations existent pour apprendre les bases de la pédagogie et les techniques d’animation de groupe. Parmi ces formations, on peut citer :

- Le Titre Professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes (FPA), reconnu par l’État.

- Les DU (Diplôme Universitaire) en ingénierie de formation ou en sciences de l’éducation.

- Des formations certifiantes proposées par des organismes spécialisés.

3. Obtenir une Certification

Pour ceux qui souhaitent se lancer en tant que formateurs indépendants ou travailler pour des organismes de formation, il est souvent nécessaire d’obtenir une certification. La certification Qualiopi peut devenir obligatoire pour les formations financées par des fonds publics ou mutualisés. Cette certification garantit la qualité des processus de formation et est un gage de sérieux et de professionnalisme.

4. Acquérir de l’Expérience

L’expérience pratique est cruciale pour devenir un bon formateur. Il est recommandé de commencer par des missions de formation ponctuelles ou des stages pour acquérir de l’expérience et se familiariser avec les différentes méthodes pédagogiques. Participer à des séminaires, des conférences et des ateliers peut également enrichir l’expérience.

5. Se Constituer un Réseau Professionnel

Le réseau professionnel joue un rôle clé dans le succès d’un formateur. Participer à des événements professionnels, rejoindre des associations de formateurs, et utiliser des plateformes professionnelles comme LinkedIn peut aider à établir des contacts et à trouver des opportunités de formation.

6. Utiliser les Outils Numériques

Avec la digitalisation de la formation, maîtriser les outils numériques est devenu indispensable. Les formateurs doivent être à l’aise avec les plateformes de formation en ligne, les outils de création de contenu digital, et les logiciels de gestion de la formation. Cela permet de diversifier les méthodes d’enseignement et d’atteindre un public plus large.

Devenir formateur est une carrière enrichissante et pleine de défis qui permet de transmettre son savoir, de contribuer au développement des compétences des autres, et de bénéficier d’une grande flexibilité professionnelle. En suivant les étapes nécessaires pour se former et se certifier, et en développant constamment ses compétences, on peut réussir dans ce métier passionnant.

Sources

- Pôle Emploi – Devenir Formateur

- AFPA – Formation Formateur

- Ministère du Travail – Certification Qualiopi

- LinkedIn – Réseau des Formateurs

- CNAM – Diplôme Formateur

Mots Clés

- Devenir Formateur

- Formation Professionnelle

- Certification Qualiopi

- Pédagogie

- Formateur Indépendant

- Compétences Professionnelles

- Réseau Professionnel

- Digitalisation de la Formation

I

Si vous voulez suivre les travaux des experts compétences vous pouvez rejoindre le blog de la formation et vous inscrire à la Newsletter. Les experts compétences accompagnent tous les projets à forte composante numérique autour du Marketing, du Management et de la Formation. Ceci pour des organismes de formation comme pour des clients directs. Pour les contacter, laissez leur un message

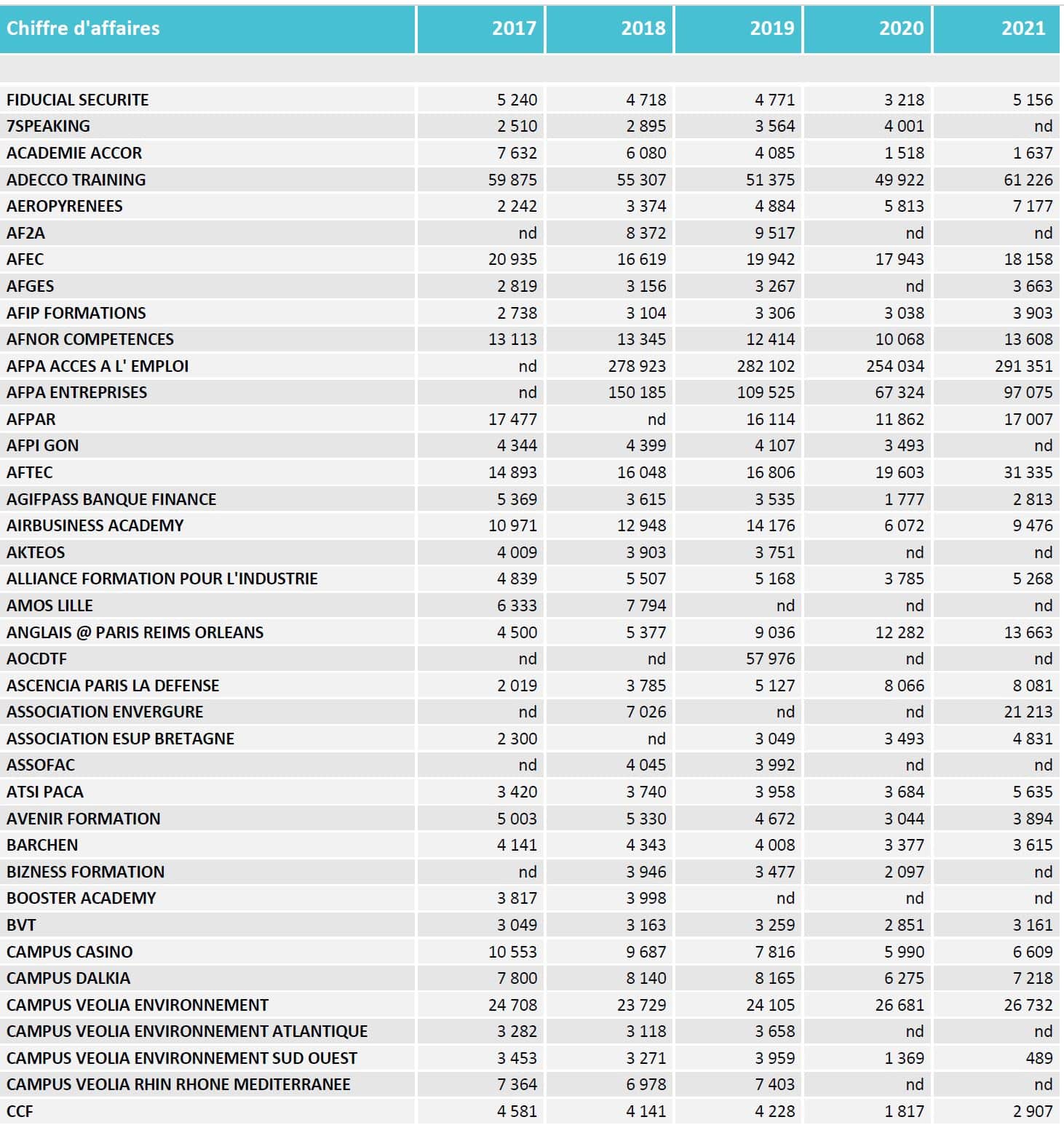

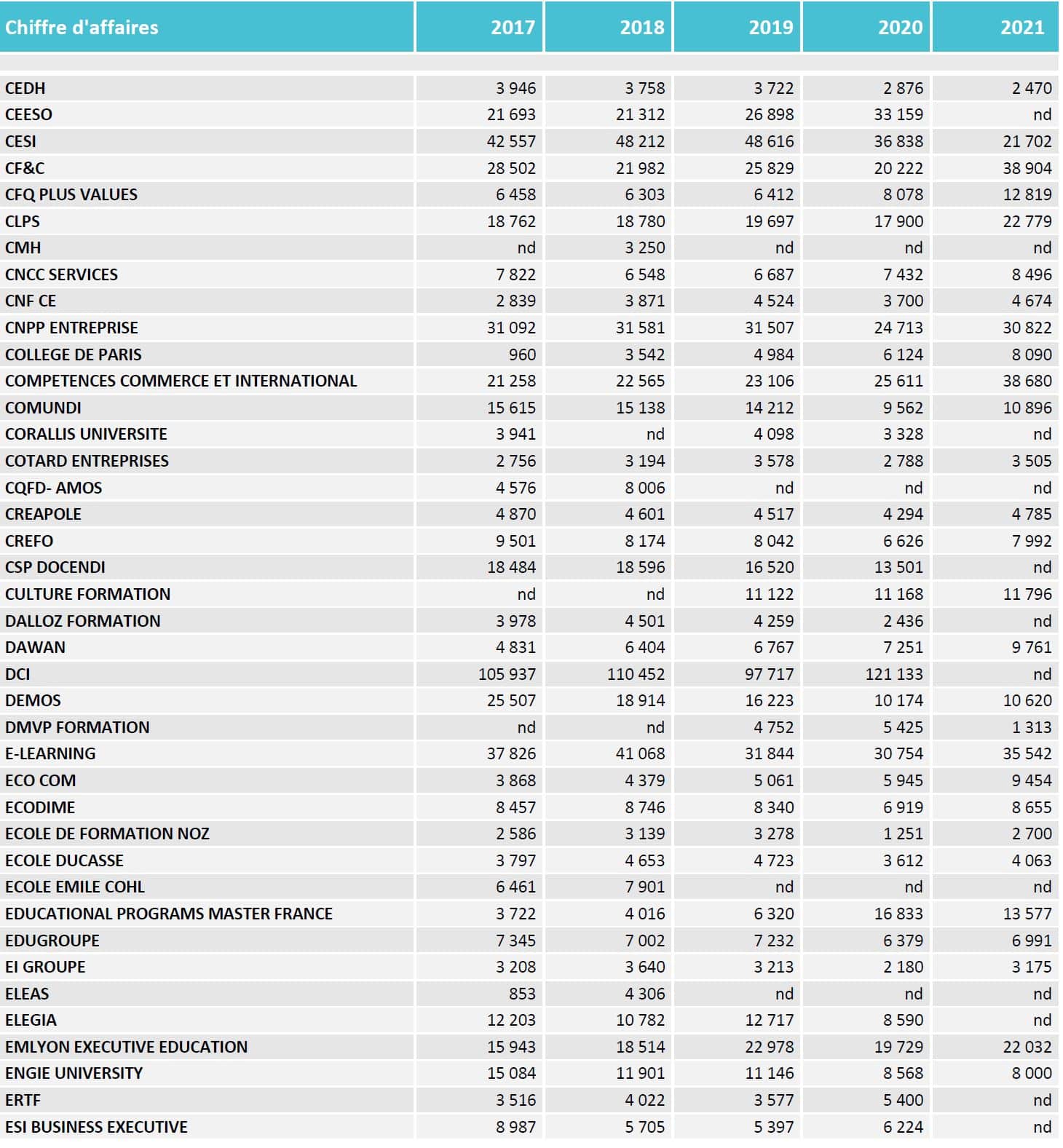

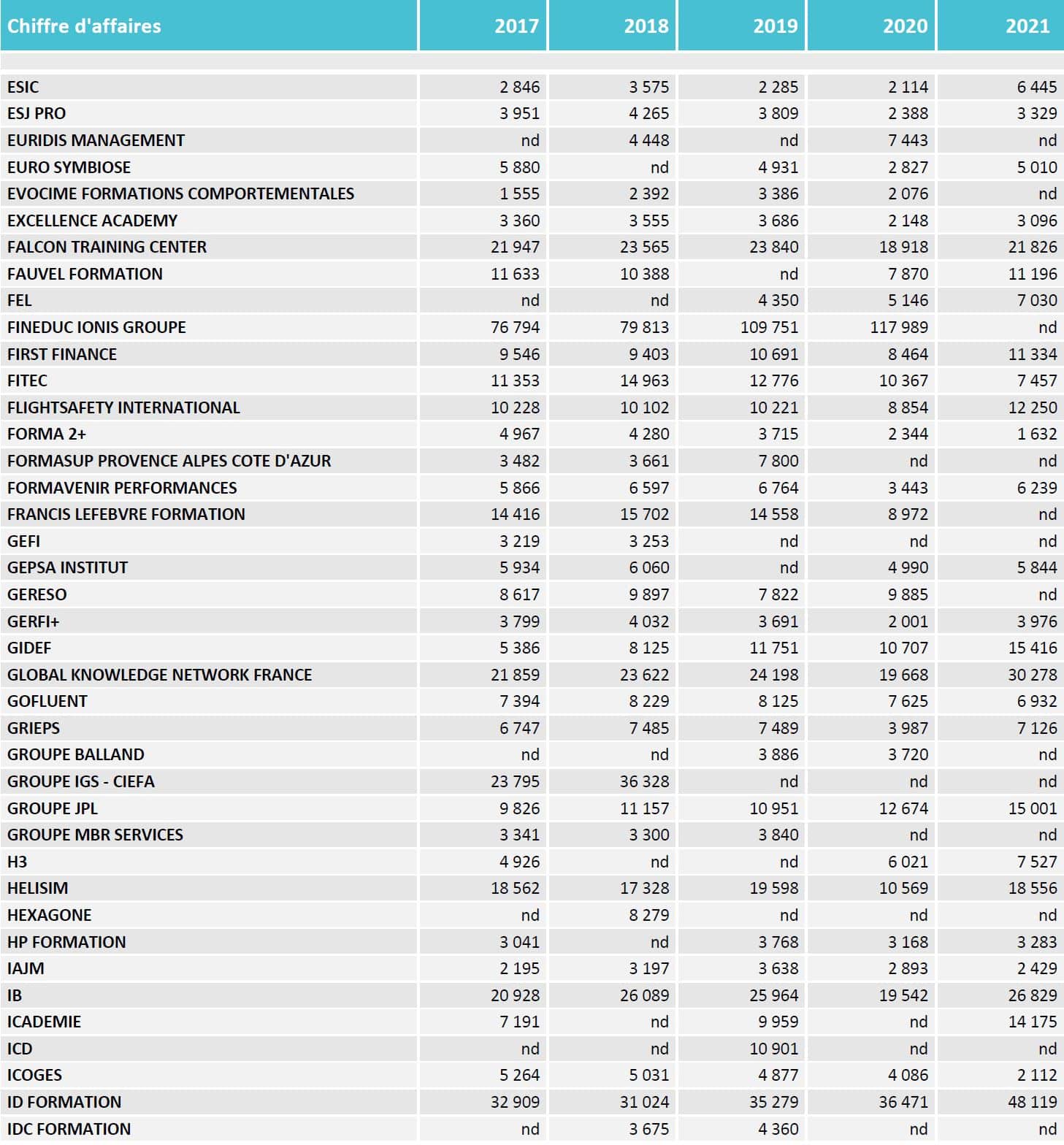

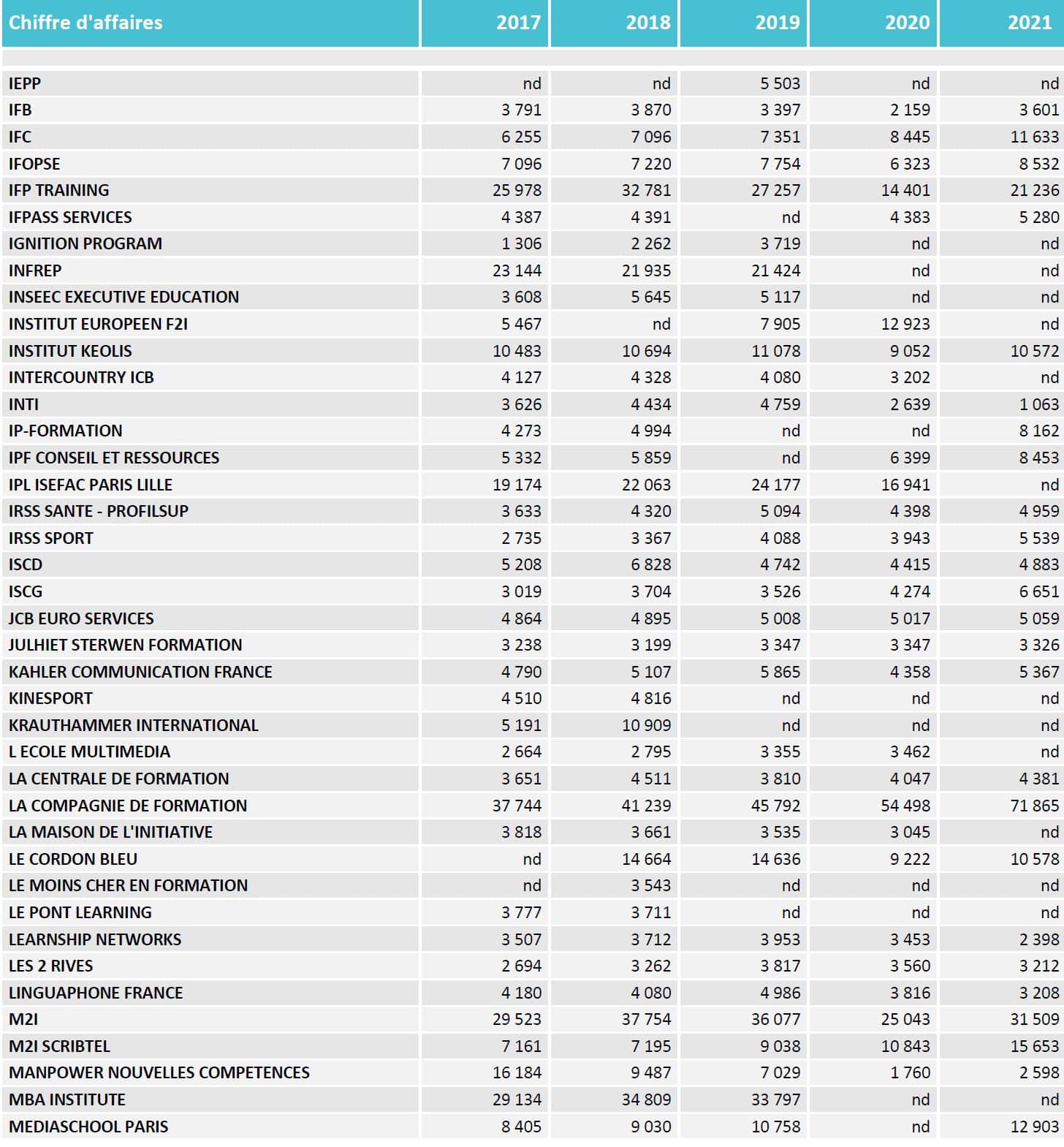

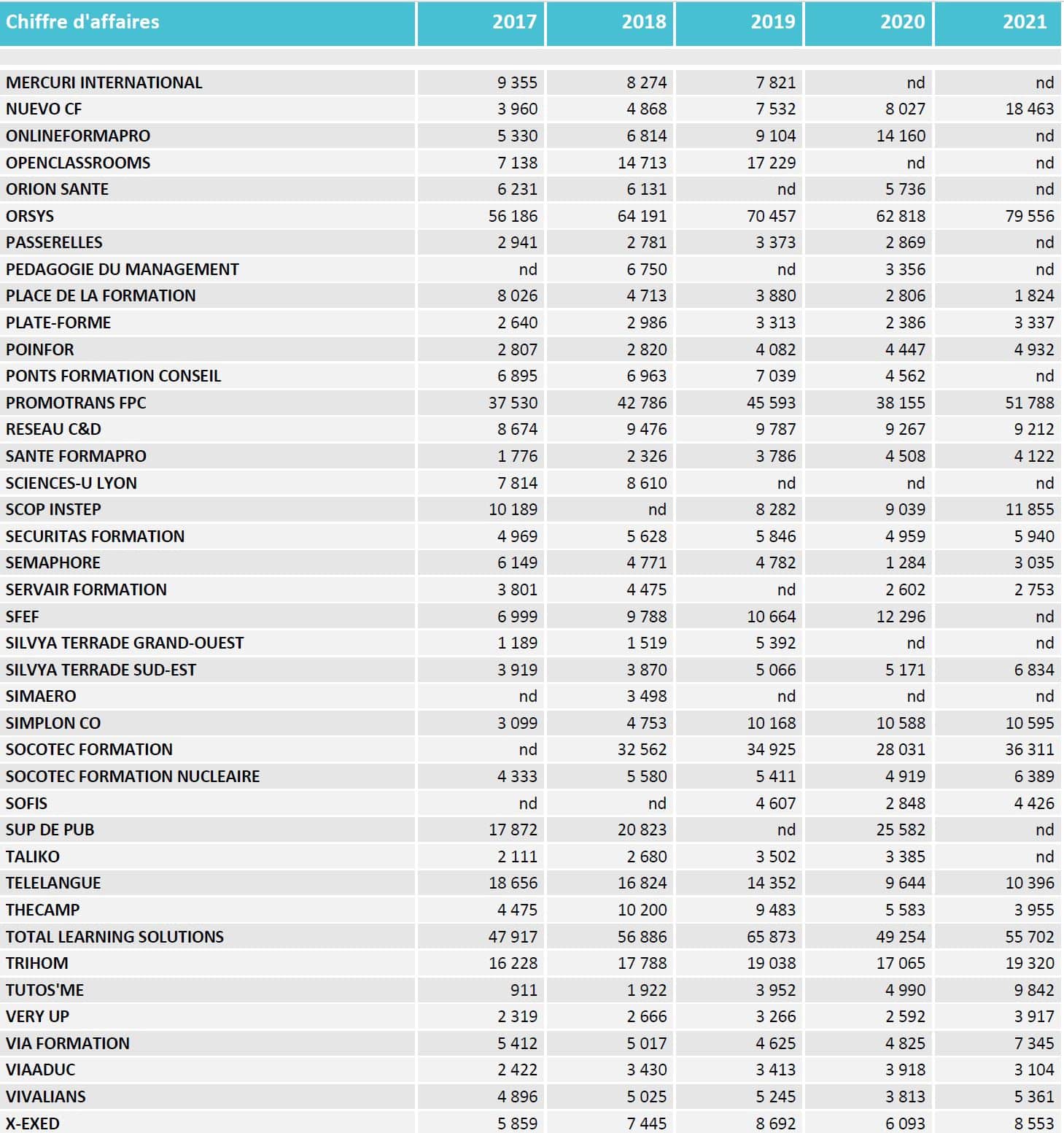

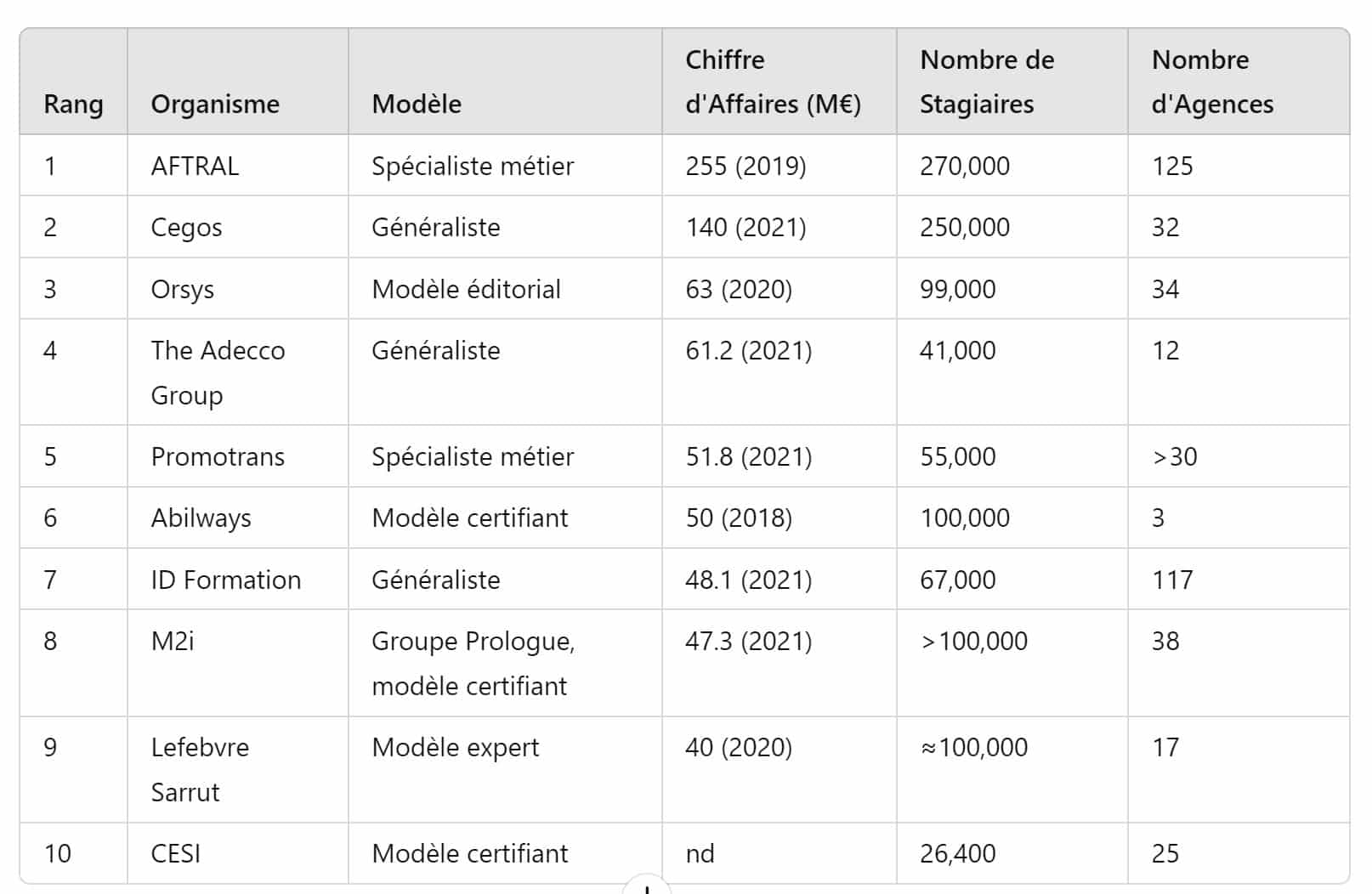

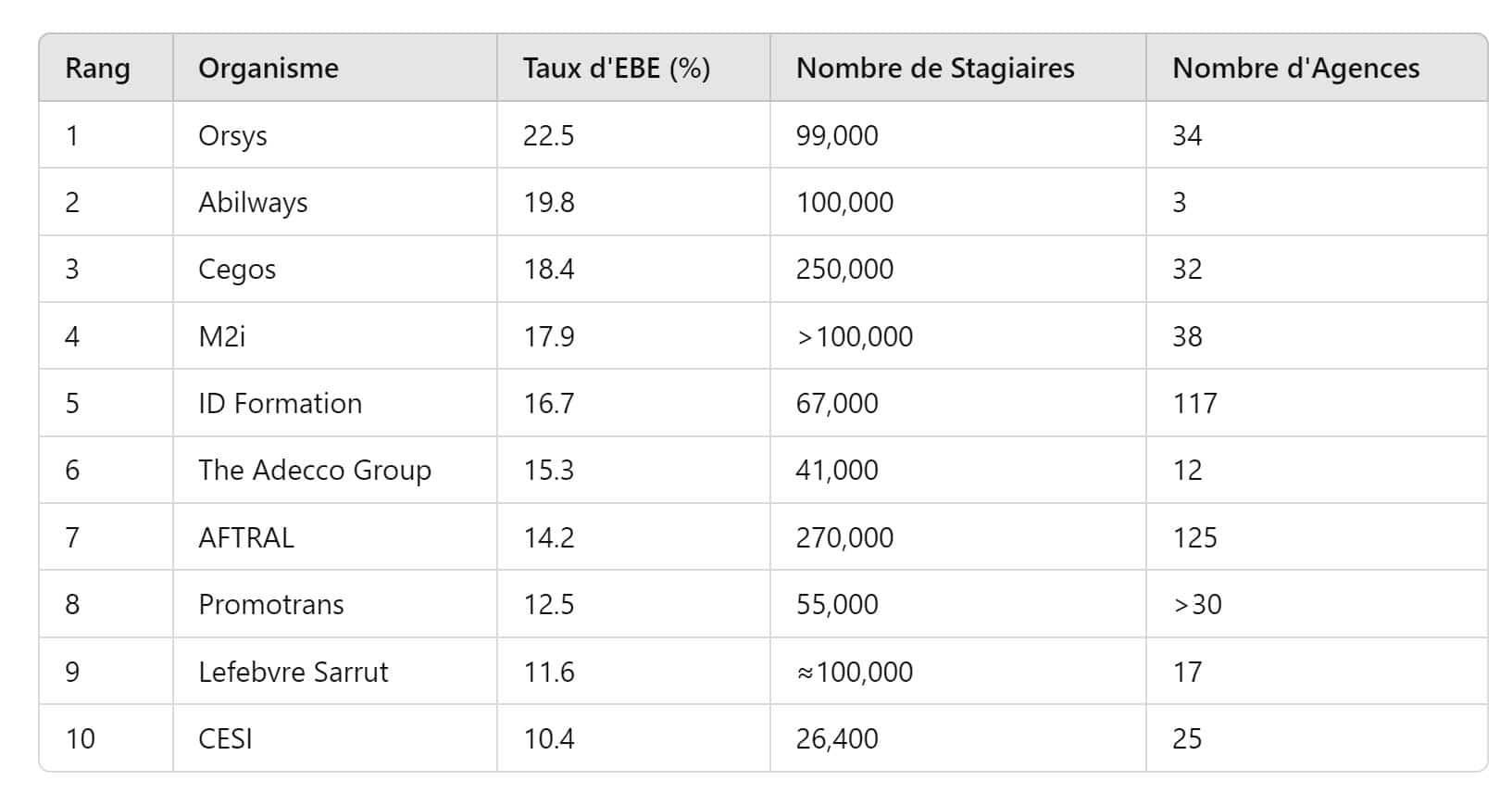

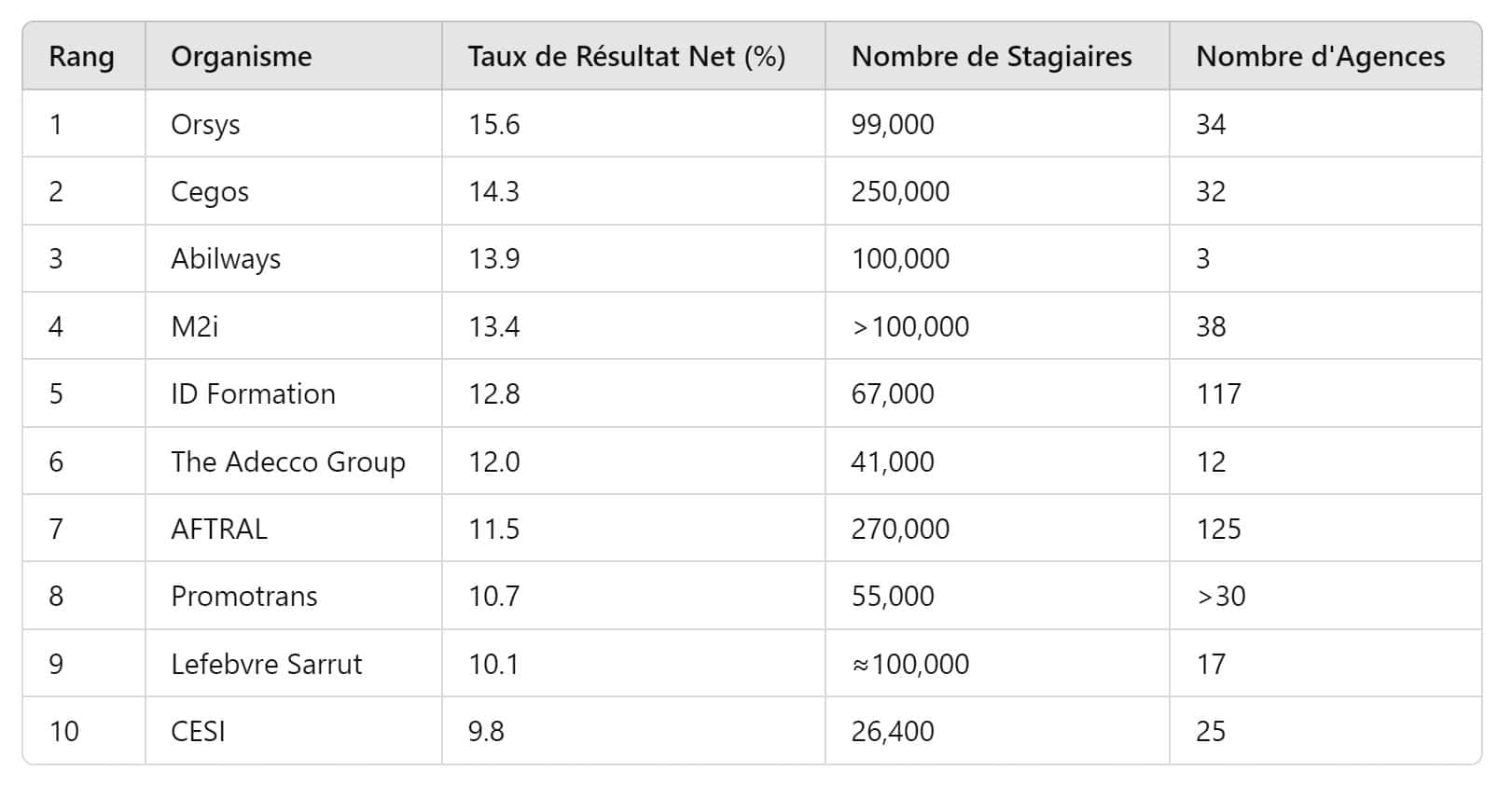

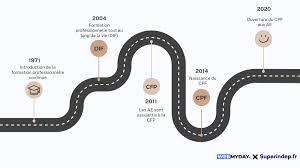

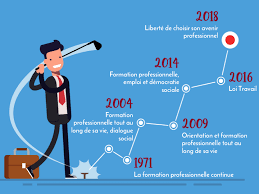

Le secteur de la formation professionnelle en France est un pilier crucial de l’économie, facilitant l’acquisition de compétences et l’adaptation aux changements rapides du marché du travail. En 2024, ce secteur continue de se transformer, influencé par des dynamiques économiques, technologiques et réglementaires. Cet article explore en profondeur le paysage des organismes de formation (OF), en combinant les données récentes et les analyses des tendances futures.

Le secteur de la formation professionnelle en France est un pilier crucial de l’économie, facilitant l’acquisition de compétences et l’adaptation aux changements rapides du marché du travail. En 2024, ce secteur continue de se transformer, influencé par des dynamiques économiques, technologiques et réglementaires. Cet article explore en profondeur le paysage des organismes de formation (OF), en combinant les données récentes et les analyses des tendances futures.